目

要

要

NO.1

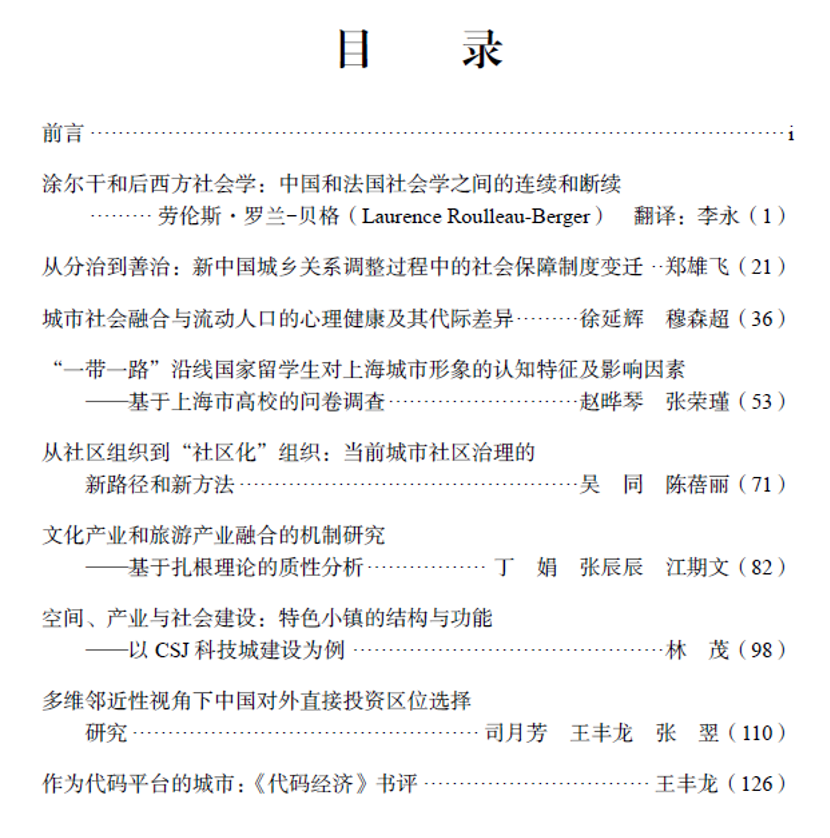

涂尔干和后西方社会学:

中国和法国社会学之间的连续和间断

作者:劳伦斯·罗兰-贝格(Laurence Roulleau-Berger,法国国家科学研究中心教授、法国里昂高等师范学校博士生导师,中法后西方社会学国际联合实验室法方主任);李永(译者,里昂高等师范学校Triangle 实验室博士后、中法后西方社会学国际联合实验室联络员)

摘要:中国社会学在20 世纪80 年代得以重建,有赖于与中国社会理论史和社会背景复杂性相关的特征,以及与欧洲社会学的接近的基础。最初,西方社会学对重塑中国社会学的方向产生了重大影响。然而,逐渐地,中国社会学家把自己从欧洲思想中“解放”了出来,因为他们发展了与欧洲社会学并列、相互补充甚至相对的理论、立场和方法。今天,中西方知识遗产和具体的理论方法在中国社会学中交织在一起。涂尔干社会学理论是在1949 年首次发展起来的,其在1979 年之后得到了再次发展,现在又得到重新阅读。中国社会学对涂尔干理论的接受方式实际上揭示了法国和中国社会学之间的连续和间断,法国和中国学者之间关于基本问题的观点及思考社会融合或社会冲突的方式的分歧。然后,这种分歧实际表现了西方概念在中国如何脱离语境并用新的意义重新情境化。我们将分析法国和中国的社会学中的涂尔干的概念,展示结合和分离、理论观点之间的距离以求完善后西方社会学。之后,我们将分析“社会学方法的规则”如何在法国和中国背景下成为一种共同的遗产,或者说,解释涂尔干科学理性主义的基础“将社会现象视为事物”是什么意思。涂尔干认为,在社会学方法中对证据的处理应优先使用比较方法,而我们将在后西方社会学中展示如何从被置于背景中考虑的社会、经济、文化和政治现象中构建一种多元的思想。最后,我们将描绘在法国和中国社会学中关于涂尔干理论的连续和间断。

关键词:涂尔干;后西方社会学;整合;团结;社会化;失范;道德

NO.2

从分治到善治:新中国城乡关系调整

过程中的社会保障制度变迁

作者:郑雄飞(北京师范大学教授、博士生导师)

摘要: 社会保障是社会关系的产物,既随着社会关系的演化而变迁,也通过嵌入社会结构反作用于社会关系。中华人民共和国成立以来,我国社会发展经历了传统农业社会向现代工业社会的转型,目前正在向后工业社会过渡。农业社会时期城乡分割的社会关系模式化为城乡二元结构,其间户籍和单位制等构筑了严密的身份体系,城镇人口享有社会保障待遇,而农村户籍人口被排除在社会保障体系之外。经济体制改革以来,农业社会向工业社会快速转型,大量农村人口进城务工或生活,社会身份格局不断分化演化;社会保障体系突破原来的城乡分割,但依然遭遇城乡二元格局阻隔。产业结构调整助推后工业化社会来临,户籍和劳动用工制度等城乡二元结构的藩篱逐步松动,身份体系在分化中交叉整合,城乡关系呈融合发展趋势。城乡统筹社会保障体系迎来新的机遇和挑战,需要处理好与户籍和劳动用工等相关制度的关系,更需要增强社会保障体系内部的城乡公平性、权益流动性等制度品格,进而实现城乡关系的善治。

关键词:社会关系;社会保障;城乡分治;城乡融合;制度变迁

NO.3

城市社会融合与流动人口的心理健康

及其代际差异

作者:徐延辉(厦门大学社会与人类学院副院长、社会学系教授、博士生导师);穆森超(厦门大学社会学系硕士研究生)

摘要: 本文采用2014 年中国流动人口动态监测调查数据,从城市社会融合角度探讨流动人口的心理健康及其代际差异。本文将城市社会融合分为经济融合、社会参与、文化融合及心理融合四个维度,心理健康分为生活满意度和抑郁倾向两个维度。研究发现:流动人口的心理健康整体表现为中等水平且存在代际差异,老一代流动人口的心理健康水平整体上高于新生代群体;城市社会融合显著影响流动人口的心理健康,但其不同维度对不同代际流动人口的心理健康影响不同。

关键词: 城市社会融合;流动人口;心理健康;代际差异

NO.4

“一带一路”沿线国家留学生对上海城市形象的认知特征及影响因素—基于上海市高校的问卷调查

作者:赵晔琴(华东师范大学一带一路与全球发展研究院、中国现代城市研究中心、社会发展学院副教授);张荣瑾(华东师范大学社会发展学院硕士研究生)

摘要:本文基于城市意向理论和城市文化资本理论,通过对上海十所高校的留学生进行问卷调查,研究“一带一路”沿线国家留学生对上海城市形象的认知特征及影响因素。研究发现,“一带一路”沿线国家留学生认可上海的经济和就业前景,对上海物质基础建设评价高,而对社会公共服务与市民文化认知不足。常住上海和传播推荐上海的意愿较高。来源国地区、奖学金资助类型和来沪时间长短等因素均不同程度地影响留学生对上海城市形象的认知评价。

关键词:城市形象;认知;“一带一路”;留学生

NO.5

从社区组织到“社区化”组织:当前城市

社区治理的新路径和新方法

作者:吴同(华东师范大学社会发展学院社会工作系副主任、副教授);陈蓓丽(华东理工大学社会与公共管理学院副教授)

摘要:社区发展是党的执政基础也是社会全面进步的标志,新的治理改革要求充分发挥政府、市场和社会的各自优势,但是在现实层面政府权力对社区的过度干预、社区自身发育不足及社会组织的弱社区化导致社区自治水平低下。现有框架难以有效解决社区角色困境问题,而社区型社会企业①可以有效实现政府、市场与社会三种力量的有机结合,成为破解困境的新路径。社区型社会企业可以将社区利益与组织服务有效连接,既可以得到政府的购买又可以获得市场的承认,为地方的复兴和发展注入了新的活力。同时,由于社会企业作为新生事物,它的健康发展也需要得到政策的鼓励和政府的重视以及支持,从而促进其可持续发展。

关键词:角色困境;复合治理;社会企业

NO.6

文化产业和旅游产业融合的机制研究

—基于扎根理论的质性分析

作者:丁娟(安徽大学商学院副教授);张辰辰(安徽大学商学院硕士研究生);江期文(安徽大学商学院硕士研究生)

摘要:文化和旅游一直以来是相生相伴、相互交融,文化产业和旅游产业融合是文化和旅游融合研究的核心内容之一。本研究借助NVIVO 工具,用扎根理论对以“文化产业和旅游产业融合”为主题搜索的83 篇中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index,CSSCI)文章进行逐字逐句编码,以113个观点进行开放式编码出11 个概念,进一步主轴性编码出4个主范畴内容,最后以“文化产业和旅游产业融合机制”为核心故事线选择性编码。研究发现:①两个产业高度的关联性、合作共赢和市场需求等拉力与技术转型、多变性的市场供给和外部环境等推力共同驱动文化和旅游产业的融合;②文化产业和旅游产业的融合过程是由整合资源、联动资金、创新产品和共享市场的融“点”和产业集聚和区域集聚的聚“面”共同构成;③文化产业和旅游产业融合需要上层建筑、规划建设等体制机制融合为基础,人才建设和市场建设等政策制度为支撑,内部行业组织为保障。

关键词:文化产业;旅游产业;融合;机制;扎根理论

NO.7

空间、产业与社会建设:特色小镇的结构与功能—以CSJ 科技城建设为例

作者:林茂(华东师范大学社会发展学院讲师)

摘要:由于传统产业布局给城市发展所带来的局限性日趋严重,大规模产业迁移和重置近年来已成为中国经济与社会转型的重要内容。然而,如何避免传统产业布局给迁入地带来同样的环境问题?如何促使迁入产业与当地经济、社会的良好融合,进而带动城市综合向前发展?这已经成为新兴产业城市设计与建设中面临的重要问题。在此前提下,科技创新智慧生态小镇(简称科技小镇)项目更应当具备居住、工作、生产、消费、投资等多重功能,保障城市空间的可持续运营。“特色”二字的体现就在于将人们对空间的居住功能的需求与生活本身的需求相结合,将居住者的职业行业与当地政府重点发展的产业,以及所在城市发展的主流方向相结合。本文以CSJ 科技城建设为例,剖析产业结构转型、新旧动能转换、产业工人转移与房地产产品转化之间的关系。本研究的目标在于向房地产行业及学界,给出一种相对合理的促进产业、城市和生态文明和谐发展的科技城市建设范式。

关键词:产业迁移;新兴工业城镇;生态城市;产城融合;社会建设

NO.8

多维邻近性视角下

中国对外直接投资区位选择研究

作者:司月芳(华东师范大学中国现代城市研究中心,城市与区域科学学院副教授);王丰龙(华东师范大学中国现代城市研究心,城市发展研究院副教授);张翌(华东师范大学中国现代城市研究中心,城市与区域科学学院博士研究生)

摘要:多维邻近性对经济活动空间布局的影响和作用机理是经济地理学研究的重要领域。但是现有研究主要集中在地方和区域空间尺度,国家层面的探讨相对松散和薄弱。本文将国家间关系分析的“文化-制度-地理-经济”邻近性分析框架引入中国对外直接投资区位的研究中,探讨中国对外直接投资的空间分布及其影响因素。研究表明:经济邻近性、文化邻近性和制度邻近性对中国对外直接投资的区位选择具有正向影响。然而空间直线距离和领土相邻等代表的地理邻近性本身是对外直接投资区位选择的非充分非必要条件,地理距离更多的是通过影响其他维度的邻近性从而影响对外直接投资的区位选择。

关键词:多维邻近性;对外直接投资;区位选择;区位因素;中国

NO.9

作为代码平台的城市:

《代码经济》书评

作者:王丰龙(华东师范大学中国现代城市研究中心,华东师范大学城市发展研究院副教授)

书评:《代码经济》是2017 年菲利普·奥尔斯瓦尔德(Philip E. Auerswald,1965—)在牛津大学出版社出版的一部经济史著作,最近由高子平等翻译成中文、并在上海社会科学出版社出版。《代码经济》一书包括三大部分15 章。其中,第一部分“代码的进化”基于分工、文字、机器和计算机等的形成发展过程讨论了40000 多年间伴随人类生产行为由简单到复杂变化过程中各种形式代码的演进;第二部分“代码经济”从机器-工作的关系、信息论、学习曲线、基因演化、复杂平台等角度探讨了代码与经济和知识进步的关系;第三部分“人类的优势”从互补性、教育、公平、可靠性、目的等角度讨论代码与人类工作和体验等的关系,并讨论了人工智能等技术进步下人类的优势所在。

《代码经济》一书虽然以讨论经济史为主,但是纵论古今、旁征博引、体系恢弘,讨论议题十分多样,观点既有深度又有冲击性,既是一部探讨创新与经济发展的专业性著作,又具有类似于《人类简史》[3]那样成为畅销书的潜力. 当然,本书也存在一些不足,这里着重谈两点。第一,本书“脑洞过大”,导致概念的深度和连贯性偏弱。各部分的章节之间缺乏清晰的概念框架,很多章节的内容与章节标题的衔接不够紧密,使得本书作者的观点有些费解,对相关观点的论证也不够严谨。第二,尽管本书的副标题是人类4 万年的历史,但是相关论述没有完全按照历史的角度梳理,对史料的发掘也相对不足,使得副标题没有得到很好的体现。希望未来作者在修订本中能够加强这些方面的论述。